عواقب السياسات الاقتصادية في لبنان

وجوه اللامساواة وأسبابها

ملخَّص تنفيذي

يعيش لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة فاقمت من حدة اللامساواة البنيوية العميقة والمتجذرة التي يصعب فهمها في ظل عدم وجود بيانات موثوقة. ولعلّ إدارة الإحصاء المركزي، التي تعاني من نقص مستدام في التمويل، مثالاً على فشل الدولة التي لم تسعَ حتى إلى فهم المجتمع الذي وُجدت لتخدمه.

وعلى الرغم من هذه الثغرات، تسمح لنا الدراسات المتاحة بإدراك خطورة الوضع من جوانب عدة:

الدخل والثروة: يستحوذ أغنى 1% من السكان على 25% من الدخل الوطني، ويستحوذ أغنى 10% من السكان على 55% منه. وقد أدت الأزمة الأخيرة إلى ارتفاع معامل جيني للدخل من 0.42 (2011-2012) إلى 0.61 (2022-2023)، ما جعل لبنان في عداد البلدان الأعلى لامساواة.

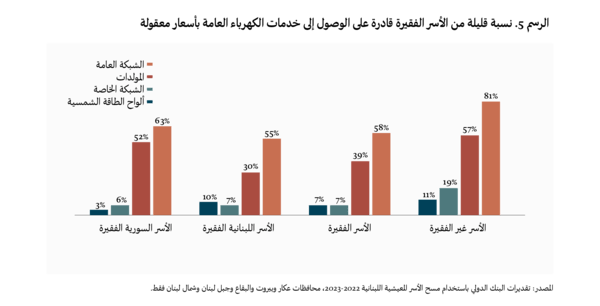

الوصول إلى الخدمات: تدهورت خدمات التعليم والصحة والخدمات العامة بموازاة ارتفاع الخصخصة واللامساواة في فرص الوصول إليها. على سبيل المثال، يحظى 18% فقط من الأسر الفقيرة بتغطية صحية.

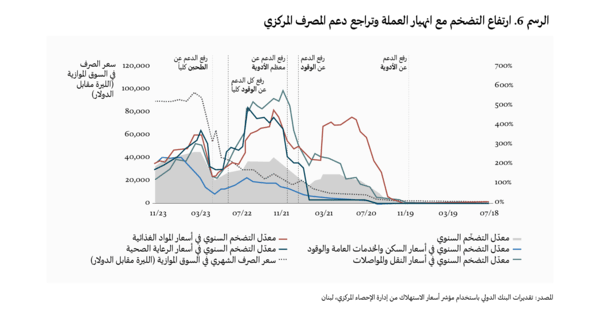

تأثير الأزمة النقدية: أثر انخفاض نسبته 98% في قيمة الليرة اللبنانية والتضخم غير المسبوق بشكل أساسي على الأسر الأكثر ضعفاً، ووسّع الفجوة بين القادرين وغير القادرين على الوصول إلى الدولار.

لطالما عانى لبنان من مشكلة انعدام المساواة. وقد فاقمت الأزمات المتتالية، إلى جانب الحرب الأخيرة، من هذه الظاهرة، وتركت ندوباً اجتماعية أثرت بعمق على توزيع الدخل والثروة. وتمتد جذور هذه المشكلة إلى نموذج اقتصادي غير متوازن بنيوياً ونظام سياسي تتقاطع فيه الكليبتوقراطية والبلوتوقراطية والزبائنية ورأسمالية المحسوبية.

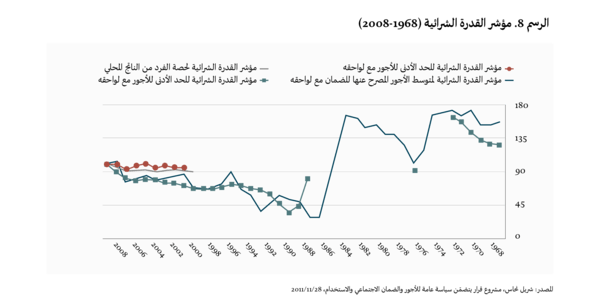

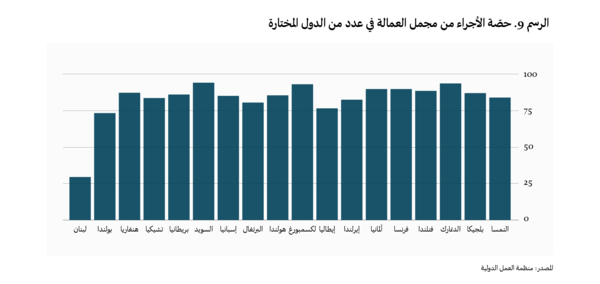

تاريخياً، ارتبطت الحصة العالية للأجور في الدخل الوطني باقتصادات أكثر مساواة، إذ إنها تسمح بتحسين إعادة توزيع الثروة، وتدعم الاستهلاك وتموّل الخدمات العامة. إلا أن حصة الأجور في الدخل الوطني كانت دائماً منخفضة في لبنان، الذي أضاع مراراً وتكراراً فرص التصنيع والتنمية.

على مدى ثلاثة عقود، اعتمد النموذج الاقتصادي بشكل متزايد على الريوع والأموال التي يرسلها المغتربون بدلاً من الاعتماد على دينامية إنتاجية تؤدي فيها الأجور دوراً محورياً، ما زاد من عدم تكافؤ توزيع الثروة، حيث تسيطر أقلية تمتلك معظم الأصول المالية والعقارية على غالبية الدخل. ونتيجة لذلك، اعتمدت الغالبية العظمى من السكان على مداخيل غير مستقرة، في ظل آليات محدودة لإعادة توزيع الثروة للحد من تأثير هذا التفاوت. بل على العكس، كانت السياسات المالية والنقدية المعتمدة في العقود الأخيرة تنازلية بشكل حاد.

نتيجة لذلك، كان الدخل المتاح من التدفقات النقدية الخارجية أكبر بكثير من الدخل المنتج. قد يبدو توزيع هذه المداخيل الخارجية عادلاً في الظاهر، لكنها تؤدي فعلياً إلى زيادة في الطلب الاستهلاكي تؤثر سلباً على القدرة التنافسية الإجمالية للاقتصاد وتزيد من التفاوت الاجتماعي.

ومن هنا، فإن المسألة تتعلق بإعادة هيكلة نموذج توزيع الموارد جوهرياً، لا بإجراءات تعديل هامشية.

1. مقدّمة

تفرض مسألة اللامساواة1 في لبنان نفسها بشكل حاد اليوم، جرّاء اتساع الفجوة الاقتصادية والاجتماعية منذ أزمة العام 2019. وقد تفاقمت هذه الفجوة أكثر جرّاء دمار هائل لحق بشريحة كبيرة من السكان الذين طالتهم الغارات الإسرائيلية العنيفة غير المسبوقة بين نهاية أيلول/سبتمبر 2024 وتاريخ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

بات التفكير في طبيعة المجتمع الذي يريده اللبنانيون أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، حيث تشهد المنطقة ولبنان اضطرابات جيوسياسية كبرى. ويتمثل جوهر التحدي في الخروج بمشروع سياسي يعلن قطيعته عن الممارسات السامة التي أدت إلى انهيار المستوى العام للدخل وانفجار التفاوت. وهو تحدٍّ مزدوج يستدعي فهم الآليات التاريخية والاقتصادية التي تغذي اللامساواة وتوقّع التبعات الاجتماعية والسياسية المترتبة على تفاقمها على المدى الطويل.

لطالما عانى لبنان من مشكلة انعدام المساواة. وقد فاقمت الأزمات المتتالية، إلى جانب الحرب الأخيرة، من هذه الظاهرة، وتركت ندوباً اجتماعية أثرت بعمق على توزيع الدخل والثروة. وتمتدّ جذور هذه المشكلة إلى نموذج اقتصادي غير متوازن هيكلياً ونظام سياسي تتقاطع فيه الكليبتوقراطية2 والبلوتوقراطية3 والزبائنية ورأسمالية المحسوبية.

إن المسألة تتعلق في الواقع بإعادة هيكلة نموذج توزيع الموارد جوهرياً، لا بإجراءات تعديل هامشية.

تاريخياً، ارتبطت الحصة العالية للأجور في الدخل الوطني باقتصادات أكثر مساواة، إذ إنها تسمح بتحسين إعادة توزيع الثروة، وتدعم الاستهلاك وتموّل الخدمات العامة. إلا أن حصة الأجور في الدخل الوطني كانت دائماً منخفضة في لبنان الذي أضاع مرة تلو الأخرى فرص التصنيع والتنمية.

على مدى ثلاثة عقود، اعتمد النموذج الاقتصادي بشكل متزايد على الريوع والأموال التي يرسلها المغتربون بدلاً من الاعتماد على دينامية إنتاجية تؤدي فيها الأجور دوراً محورياً، الأمر الذي ضاعف من عدم تكافؤ توزيع الثروة، حيث تسيطر أقلية تمتلك معظم الأصول المالية والعقارية على غالبية الدخل. ونتيجة لذلك، اعتمدت الغالبية العظمى من السكان على مداخيل غير مستقرة، في ظل آليات محدودة لإعادة توزيع الثروة للحد من تأثير هذا التفاوت. بل على العكس، كانت السياسات المالية والنقدية المعتمدة في العقود الأخيرة تنازلية بشكل حاد.

نتيجة لذلك، كان الدخل المتاح من التدفقات النقدية الخارجية أكبر بكثير من الدخل المنتج. قد يبدو توزيع هذه المداخيل الخارجية عادلاً في الظاهر، إلا أنها تنطوي على تشوّهات تزيد من حجم التفاوت الاجتماعي.

2. البيانات

قصور الأجهزة الإحصائية

يشكّل جمع البيانات التي تثبت اللامساواة في لبنان مهمّة شاقة للغاية، بسبب عجز إدارة الإحصاء المركزي، التي تعاني من نقص مُزمن في الموارد المالية والبشرية. وتفاقم هذا العجز جرّاء التدخلات السياسية التي حالت دون تحديث البيانات الحسّاسة، بدءاً من الإحصاءات الديموغرافية. ويعود آخر إحصاء للسكان إلى العام 1932، وهذه معلومة مكرّرة وتستعادُ كأسطوانة قديمة من دون أي محاولة لتصحيح الوضع.

تشرح الباحثة الاقتصادية، ليديا أسود، في دراسة أجرتها في العام 2014 عن اللامساواة في لبنان، حجم الفجوات الإحصائية التي واجهتها لدى عملها على تقييم التفاوت في الدخل والثروة. وتوضح أسود أن آخر البيانات المكتملة عن توزيع الدخل4 تعود إلى العام 1960، وهي تكشف بالفعل عن فوارق جسيمة. فقد حصل أغنى 4% من السكّان على 32% من إجمالي الدخل، في حين تقاسم نصفهم الأفقر نسبة لم تتجاوز 18%. ومنذ ذلك الحين، كانت البيانات المتاحة غير كافية وغير شفّافة، بحسب أسود التي انتقدت الامتناع عن مشاركة المعلومات المنهجية الواردة من إدارة الإحصاء المركزي، الأمر الذي يحول دون تقييم جودة البيانات. فضلاً عن ذلك، لا تذكر جداول المسوحات تفاصيل عن فئات الدخل، ما يعيق إجراء تحليل مفصّل لأوجه اللامساواة، ولا سيّما عقب التدفق الهائل للّاجئين السوريين منذ العام 2011. أما البيانات المتعلّقة بالثروة، فهي أكثر ندرة. وفي ما عدا قوائم أصحاب المليارات التي تنشرها فوربس أو أريبيان بزنس، لا يوجد مصدر موثوق لتقييم تركّز الثروة. كما أن هذه البيانات في الغالب غير كاملة، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى لجوء هذه الثروات إلى الملاذات الضريبية، التي يشكّل لبنان نفسه واحداً منها منذ العام 1956 في ظلّ قانون السرية المصرفية.

في الواقع، أتى القصور الذي يعاني منه هذا الجهاز الإحصائي نتيجة خيار سياسي، وهو أحد الأعراض الفظّة لانحطاط الدولة التي لا تبالي سلطاتها بفهم المجتمع الذي يُفترض أنها تخدمه. وبالتالي، يعتمد جمع البيانات بشكل كبير على المؤسّسات الدولية التي تموِّل دورياً إنتاج الإحصاءات، في ظل عدم تخصيص الموازنات العامّة أية موارد لذلك. ويعود آخر مسح لميزانيات الأسر أجرته إدارة الإحصاء المركزي إلى العام 2018-2019، في حين نُشِرت في العام 2024 دراسة للبنك الدولي عن الفقر، موّلتها بشكل مشترك وكالتان تابعتان للأمم المتّحدة وهما برنامج الأغذية العالمي والمفوّضية السامية لشؤون اللاجئين. واستندت هذه الدراسة إلى بيانات من مسح للأسر في لبنان أجري في العام 2022، واقتصر على محافظات عكار وبيروت والبقاع والشمال وقضاء بعبدا في جبل لبنان (باستثناء الضاحية الجنوبية لبيروت). ويحد غياب البيانات الخاصة بمحافظات بعلبك-الهرمل والنبطية والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت من إمكانية وضع تقدير عملي للفقر في هذه المناطق، وبالتالي في البلد ككلّ. ومن نافلة القول إن تأثير الحرب الإسرائيلية التي تتركّز على وجه التحديد في هذه المناطق قد أدّى بلا شك إلى اختلال الوضع الاجتماعي، فضلاً عن الوضع الاجتماعي في لبنان بأسره.

الاستفادة من البيانات الضريبية

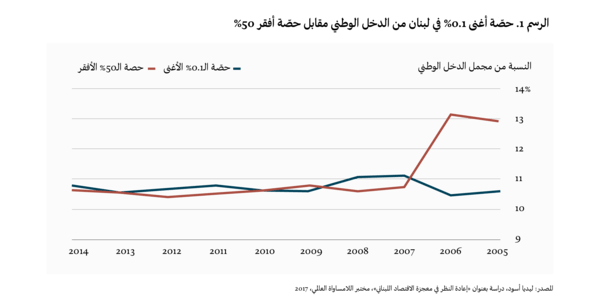

سعت الباحثة الاقتصادية، ليديا أسود، إلى تدارك القصور في نظام الإحصاء اللبناني من خلال الاستعانة بالبيانات الضريبية، على الرغم من شوائبها في بلد يسوده التهرّب الضريبي نتيجة السرّية المصرفية. وفي دراسة سابقة لأزمة العام 2019، اعتمدت أسود على البيانات الضريبية الجزئية التي قدّمتها وزارة المالية عن الفترة 2005-2014، والتي تشير بشكل لا لبس فيه إلى أن لبنان هو من أحدى الدول الأكثر لامساواة في العالم.

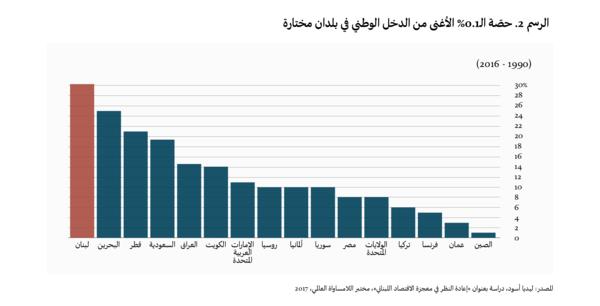

وبالجمع بين نتائج المسوحات التي شملت الأسر، والحسابات الوطنية، وتصنيفات أصحاب المليارات التي نشرتها مجلتا فوربس وأريبيان بيزنس، وسجّلات ضريبة الدخل الشخصي التي تمكّنت من الوصول إليها، استنتجت الباحثة أن الدخل مركّز للغاية، إذ حصل أغنى 1% و10% من السكّان البالغين على نحو 25% و55% من الدخل الوطني في المتوسّط على التوالي، ما يضع لبنان بين أكثر الدول التي تسجل أعلى مستويات اللامساواة في الدخل في العالم، إلى جانب البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتّحدة. ويتميّز توزيع الدخل باستقطابه الحادّ، إذ يحصل أغنى 10% من الأفراد على 5 أضعاف ما يحصل عليه أفقر 50% من السكان، في حين لا يتبقى للنسبة الباقية من السكان (40%) التي تمثل إجمالاً الطبقات المتوسطة، سوى 30% من إجمالي الدخل الوطني، وهو أقل بكثير مما يصل إلى جيوب الـ 10% الأكثر ثراءً، في مشهدية تختلف تماماً عن المشهد في أوروبا وحتّى في الولايات المتّحدة، حيث تحصل الطبقات المتوسطة على الحصة نفسها على الأقل من الدخل الذي يحصل عليه أغنى 10% من السكّان في خلال الفترة نفسها.

تاريخياً، تبدو اللامساواة أكثر تطرفاً. بحسب أسود، مثّلت ثروات أصحاب المليارات 30% من إجمالي الدخل الوطني في المتوسّط في خلال الفترة 1990-2016، باستخدام أنواع البيانات نفسها، متخطّية المستويات المُسجّلة في الدول الأخرى. وهو ما قادها إلى الاستنتاج بأن الوزن النسبي لثروة أصحاب المليارات في الدخل الوطني يدلّ على أن الثروة أكثر تركّزاً وأقل توزيعاً بين السكّان في لبنان.

تفاقم تفاوت الدخل جرّاء الأزمة

تسبّبت أزمة العام 2019 في انتشار الفقر في لبنان على نطاق واسع، ما دفع البنك الدولي إلى تخفيض تصنيفه في العام 2022 من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. ويعكس ذلك حجم التأثير طويل الأمد للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتراكمة على البنية الاقتصادية وجودة الحياة في البلد ككلّ، وما رافقه من تأثير سلبي على مستويات اللامساواة. ووفقاً لأحدث «تقييم وضع» أجراه البنك الدولي من خلال إطار دراسته عن الفقر المنشورة في العام 2024، تشير التقديرات إلى أن نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان تضاعفت 3 مرّات بين عامي 2012 و2022 من 12% إلى 44%. ففي العام 2022، كان 1 من كل 3 لبنانيين يعيش في فقر مقارنة بشخص من كلّ 11 أشخاص في العام 2012، علماً أن نسبة الفقر بين السوريين أعلى، وبلغت 87% في العام 2022.

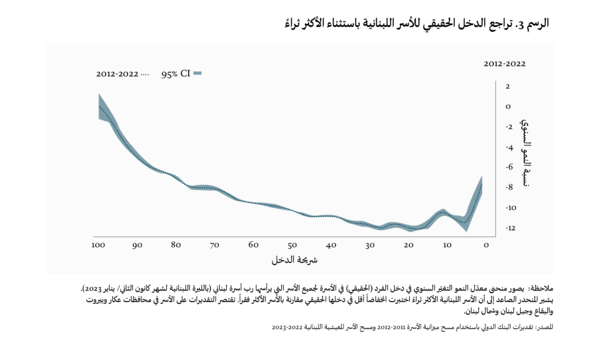

تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة 32% في المتوسط في خلال تلك الفترة، وقد طال ذلك الشريحة الأكثر فقراً، ونسبتها 20%، أكثر ممّا طال الأغنياء، ما أدّى بالتالي إلى اتساع الفجوة. وارتفع معامل جيني5 من 0.317 في العام 2012 إلى 0.322 في العام 2022، في إشارة إلى زيادة طفيفة في اللامساواة على مستوى الاستهلاك. لكن اللامساواة في الدخل كانت أكثر وضوحاً، فقد ارتفع معامل جيني لدخل الأسرة اللبنانية من 0.42 في 2011-2012 إلى 0.61 في 2022-2023، ما يضع لبنان بين البلدان الأكثر لامساواة في الدخل في العالم، وباتت أغنى 10% من الأسر تمتلك 54% من إجمالي الدخل في البلاد، مقارنة بنحو 49% قبل عشر سنوات. ويُظهر مؤشر جيني مدى انحراف توزيع الدخل (وفي بعض الحالات الإنفاق الاستهلاكي) عن المساواة الكاملة بين الأفراد أو الأسر، ويتراوح المؤشر بين 0 (مساواة كاملة) و1 (لامساواة مطلقة). وكان مؤشر جيني للسوريين المقيمين في لبنان في العام 2022، والذين شكّلوا ربع سكّان البلاد، أقل من ذلك، وبلغ 0.268 بحسب البنك الدولي. أمّا نسبة الفقر بين السوريين فقُدّرت بـ 90%.

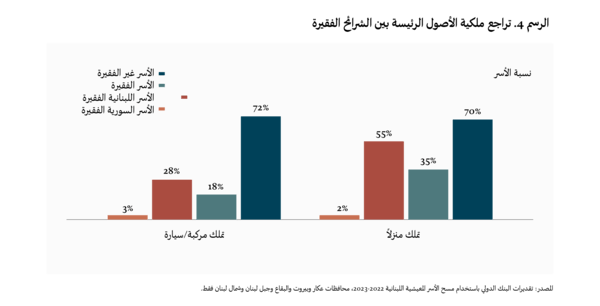

مستويات اللامساواة في الوصول إلى السكن ووسائل النقل

تظهر دراسة البنك الدولي أيضاً لامساواة في الوصول إلى الموارد وفرص العمل، وذلك من خلال البيانات المتعلّقة بملكية الأصول، وتحديداً السكن والسيارات. وفي حين أن قرابة 3 من كل 5 أسر تمتلك منزلها، فإن 35% فقط من الأسر الفقيرة تمتلك منزلها، وهو نصف معدل الأسر الميسورة. وترتفع هذه النسبة بين الأسر اللبنانية الفقيرة (55%)، في حين أن الأسر السورية الفقيرة مُستبعدة بشكل شبه كامل من ملكية العقارات. أمّا بالنسبة إلى السيارات، التي تشكّل أصلاً أهمّية بالغة في بلد تتراجع فيه كل وسائل النقل العام، فإن 72% من الأسر غير الفقيرة تمتلك سيارة. وينخفض هذا الرقم إلى 28% للأسر اللبنانية الفقيرة و3% فقط للأسر السورية الفقيرة.

اللامساواة في الوصول إلى الخدمات العامة

وفقاً لدراسة البنك الدولي، تفاقم انعدام المساواة في الوصول إلى التعليم والصحّة والخدمات العامّة في خلال 5 سنوات.

التعليم

يعتبر الوصول إلى التعليم غير متكافئ في لبنان بسبب التراجع المستمر في التعليم العام، على الرغم من استمرار الاستثمارات في هذا القطاع والمساعدات الدولية المخصّصة له. في المقابل، تتمتّع المدارس الخاصّة بميزة بنيوية على حساب المدارس الرسمية العامة، إلى درجة أن الموظّفين الحكوميين تلقّوا لسنوات كثيرة مساعدات حكومية لتعليم أبنائهم هناك. وفي كثير من الأحيان تستفيد معظم المدارس الخاصة، التي عادة ما تكون جزءاً من شبكات دينية، من التبرّعات والدعم، ولكنها تفرض رسوماً عالية يصبح من الصعب على الكثير من الأسر دفعها. منذ أزمة العام 2019، تلقّى أكثر من 60% من الطلاب تعليمهم في المدارس الخاصة على الرغم من الانهيار وتراجع الأجور والمعيشة، وذلك بسبب انخفاض مستوى التعليم في القطاع العام بسبب تأثر رواتب المعلّمين والمعلّمات بانهيار الليرة. وأخيراً، أدّى العدوان الإسرائيلي إلى تفاقم التفاوت في القطاع إلى درجة إثارة المخاوف من حدوث تأخيرات كبيرة لجيل كامل من الطلاب، بعد أن تأثر أكثر من مليون طفل.

تراجعت نسب تغطية التأمين الصحّي، التي كانت أصلاً منخفضة في 2018-2019. ففي الفترة 2022-2023، شملت التغطية 18% من الأسر الفقيرة فقط، مقارنة بنحو 51% من الأسر غير الفقيرة. وتأثّرت الأسر السورية والأسر التي تعيلها نساء بشكل خاص بانعدام التغطية. إلى ذلك، ساهم رفع الدعم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وبشكل رئيسي عن الأدوية المستوردة، في تدهور الظروف المعيشية. فقد أدّى هذا الإجراء إلى رفع الدعم عن معظم الأدوية باستثناء بعض الأدوية الأساسية، ما زاد من صعوبة الحصول على الرعاية الصحية. وكانت الأسر الفقيرة هي الأكثر تضرّراً. ولا يزال الحصول على الأدوية والخدمات الطبية صعباً على 80% من الأسر الفقيرة، مقارنة بنحو 58% للأسر غير الفقيرة.

بموازاة ذلك، أدّى رفع الدعم على الوقود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022 بدوره إلى زيادة تكاليف الخدمات الأساسية، مثل النقل والتدفئة والكهرباء، علماً أن التيّار الكهربائي متوفر أصلاً جزئياً لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ متوسط التخفيض سبع ساعات خدمة يومياً. وباتت المولدات الخاصة، الباهظة الثمن والمسبّبة للتلوّث، المصدر الرئيسي للكهرباء، ما فاقم بدوره العبء المالي على الأسر الفقيرة، فضلاً عن التلوث الناجم عنها.

وتتجلّى أوجه اللامساواة أيضاً في الوصول إلى مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والاتصال الرقمي. تمتلك الأسر الفقيرة، ولا سيما السورية منها، مرافق صرف صحي غير ملائمة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوصول إلى الإنترنت في المنازل محدوداً بواقع 33% من الأسر الفقيرة مقارنة بنحو 68% من الأسر غير الفقيرة.

اللامساواة في الوصول إلى الدولار

أدّى الانخفاض السريع في قيمة الليرة اللبنانية التي خسرت 98% من قيمتها إلى تضخّم بلغ مستويات غير مسبوقة، فانفجرت معدّلاته من 3% في المتوسّط بين عامي 2011 و2018 إلى 85% في العام 2019، لتقفز بسرعة إلى 155% في العام 2020، مُسجلة 221% في العام 2023. وقد أصاب هذا التضخّم بشكل خاص الناس الأكثر فقراً، إذ كان أشبه بضريبة تنازلية ألحقت أشدّ الضرر بأصحاب الدخل الثابت بالليرة اللبنانية. وكان ارتفاع التضخّم في أسعار السلع الغذائية أقوى، إذ زادت نسبته من 4% في العام 2019 إلى 254% في العام 2020، وظلّ ثلاثي الأرقام حتى العام 2023.

وفي مواجهة تراجع احتياطياته من النقد الأجنبي، علّق المصرف المركزي سياسات دعم سعر الدولار المخصّص لشراء الأدوية والوقود والطحين، ما انعكس زيادة حادة في تكلفة الرعاية الصحية والنقل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التضخّم كان أشبه بضريبة تنازلية للغاية، وألحق أشد الضرر بأصحاب الدخل الثابت بالليرة اللبنانية. أدت الدولرة إلى تفاقم فجوة التفاوت بين أولئك القادرين على الوصول إلى الدولار ومن لا يملكونه. وفي العام 2022، شكّل الاقتصاد المدولر نحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 26% في العام 2021، وفقاً للبنك الدولي. وتقاضت الأسر اللبنانية الواقعة في الخُمْس الأغنى 51% من إجمالي دخلها (مقدراً بالليرة اللبنانية) بالدولار. في المقابل، لم تحصل الأسر اللبنانية في الخُمس الأفقر سوى على 6% وربما أقل من دخلها بالعملة الأجنبية.

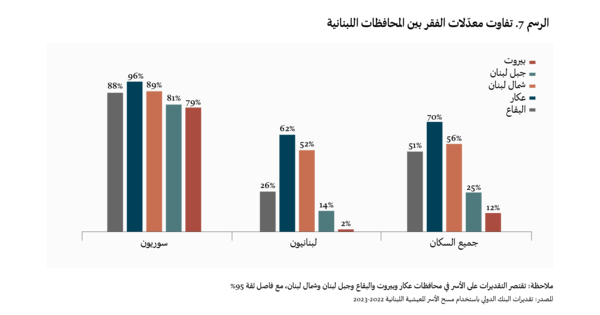

جغرافية التفاوت

توزّع الفقر وفقاً لبيانات دراسة البنك الدولي جغرافياً بشكل غير متساو، مع تباين كبير بين منطقة وأخرى، وقد تراوح بين 2% في بيروت و62% في عكار. وفي الواقع، شهدت محافظتا الشمال وعكار، اللتان تضمان نسبة كبيرة من العمّال الزراعيين الذين يُعدّون، إلى جانب العاملين في قطاع البناء، من بين أفقر السكّان، زيادات ملحوظة في الفقر مقارنة بالعام 2012.

اللامساواة واللاجئون

وفقاً لتقرير أعدّه البنك الدولي، يعاني اللاجئون السوريون في لبنان من معدّلات فقر مدقع، تصل إلى 79% في بيروت وإلى 96% في عكار، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة باللبنانيين. كما أن الفجوات في الدخل بين المجموعتين كبيرة أيضاً: يكسب العمّال اللبنانيون في المتوسط 60% أكثر من السوريين. ويظل هذا الاختلاف قائماً حتى في القطاعات التي لا تتطلّب مهارات عالية مثل الزراعة أو الأشغال الأولية.

وقدّرت الدراسة، أنه لو تمتع السوريون بالامتيازات الممنوحة للبنانيين (ساعات العمل، العمر، التعليم، إلخ)، لزادت رواتبهم بنسبة 21%. ولكن تبقى فجوة غير مبرّرة نسبتها 32%، ما يشير إلى عوامل بنيوية أو عنصرية.

منذ العام 2012، أدّى التدفق الهائل للاجئين السوريين إلى تفاقم المنافسة في سوق العمل بالنسبة إلى غير اللبنانيين، وخصوصاً في الوظائف التي لا تتطلّب مهارات عالية. ونتيجة لذلك، انخفض معدّل توظيف غير اللبنانيين بمقدار النصف بين عامي 2012 و2023. وفي العام 2023، بلغت نسبة السوريين العاملين (ممن هم في سن العمل) 32% فقط، في حين كان 59% غير نشطين اقتصادياً و21% عاطلين عن العمل، وهو مستوى أعلى بكثير من المعدل المُسجّل بين اللبنانيين.

آثار الحرب

لا توجد حتى الآن دراسات تأخذ في الاعتبار الآثار المتراكمة للأزمة وتلك التي خلّفتها الحرب. ولكن لا يخفى على أحد أن جميع العوامل المؤثرة في استفحال اللامساواة قد تفاقمت. ويترافق ذلك مع انقسام ذي طابع طائفي يبدو بكل وضوح أنه أحد أهداف الحرب نفسها.

3. أسباب اللامساواة

إن المصدر الرئيس لدخل الدولة في الاقتصادات الرأسمالية في الإنتاج المحلّي هو نتيجة لمزيج عوامل الإنتاج، أي رأس المال والعمل، ويتوزّع الدخل الناتج على كلّ منهما. وكثيراً ما اندلعت الاحتجاجات الاجتماعية منذ نشأة الرأسمالية جرّاء غياب العدالة في توزيع الدخل بين عوامل الإنتاج، إذ كان رأس المال يستأثر بحصة الأسد. وتتمثّل إحدى المهام الرئيسة للدولة في تصحيح ذلك الخلل من خلال ضمان إعادة توزيع الثروة المنتَجة، من خلال الضرائب من جهة، والإنفاق العام من جهة أخرى. وتترك السياسة النقدية بدورها أثراً غير مباشر على توزيع الدخل والثروة: إذ يحرّك انخفاض أسعار الفائدة الاستهلاك والاستثمار مُعززاً بذلك زخم العمالة والأجور.

ينطبق هذا النموذج على لبنان، ولكن مقروناً بسمات عدة تسهم في استفحال اللامساواة فيه. لطالما كانت حصة الأجور في الدخل الوطني منخفضة على الدوام. وعلى مدى 3 عقود على الأقل، كانت الرافعتان المالية والنقدية للسياسة العامة تنازليتين للغاية. إلى ذلك، لطالما كان الدخل المتاح في لبنان أعلى بكثير من الناتج المحلي بسبب عوامل مختلفة، أبرزها الهجرة المستمرّة لأبنائه. وقد يبدو توزيع هذا الدخل الخارجي في الظاهر عادلاً، لكنه يؤدّي إلى تشوّهات هائلة في الاقتصاد تفاقم من مستويات اللامساواة.

اقتصاد بهيكل أجور ضعيف على الدوام

قام النموذج الاقتصادي اللبناني منذ نشأته على اختلال ملحوظ في التوازن بين رأس المال والعمل، ولم تحتل الأجور قط مكانة مركزية في خلق الثروة أو توزيعها. ويشكّل هذا الخلل البنيوي، الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، عاملاً رئيساً في اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدّ من إمكانيات تطور اقتصاد أكثر شمولاً.

وقد شهد لبنان الكثير من فرص التحوّل إلى بلد صناعي، يبني اقتصاده بالاعتماد على العمل المأجور وإعادة التوزيع العادل للثروة. إلا أن هذه الفرص أُهدرت. وتلك بالتحديد كانت أطروحة توفيق كسبار في كتابه «حدود الحرية الاقتصادية» (The Limits of Laisser Faire)، إذ أشار إلى أن النخب الاقتصادية اللبنانية فضّلت القطاعات ذات العائدات السريعة، ولا سيما التجارة والخدمات، على حساب التنمية الصناعية. على سبيل المثال، عندما انخفضت أسعار الحرير في السوق الدولية في نهاية القرن التاسع عشر، قلّص الصناعيون اللبنانيون أنشطتهم بدلاً من تنويع إنتاجهم أو تحديثه. وشكّل هذا القرار منعطفاً هاماً، فقد ساهم في الحدّ من ظهور العمالة المنظّمة. وتكرّرت هذه الفرصة بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من تضاعف عدد الشركات الصناعية بين عامي 1930 و1939، لم يستفد الاقتصاد اللبناني من هذا الزخم، «لقد اختارت السلطات اللبنانية سياسة عدم التدخل، لا بوصفها سياسة اقتصادية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية فحسب، ولكن أيضاً كسبب لوجودها». وقد فوّت هذا الخيار فرصة تاريخية ثانية، فقد تزامن مع صدمة مزدوجة للصناعة التي واجهت فجأة الانفتاح على السوق العالمية وانسحاب قوات الحلفاء، وبالتالي تراجع الطلب على السلع. حسمت الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1975 مصير الموجة الصناعية الثالثة المترافقة مع مرحلة نمو اقتصادي شهدتها خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

وهكذا حال النمو الصناعي الخجول دون حشد العمالة بما يكفي لتوليد قيمة مضافة، وبالتالي لم تتمكّن الرأسمالية من الهيمنة على النظام الاقتصادي، كما يؤكّد توفيق كسبار. شكّل النمو الاقتصادي في لبنان بين عامي 1950 و1973 في نظر كثيرين «العصر الذهبي» للبلاد، ومع ذلك لم يكن الأداء، على حد قول كسبار، أفضل في الواقع من أداء الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، باستثناء مصر، إذا قيس على المستوى الوطني، وليس على ضوء تطور العاصمة بيروت فقط، فضلاً عن أنه أخفى تحته طبقات عميقة من اللامساواة. عاش نصف السكان تحت خط الفقر في أوائل ستينيات القرن الماضي، وفقاً لتقرير إيرفيد. وأدّى ضعف انتظام العمّال ضمن إطار رسمي إلى تفاقم هذه الفروقات، ما ضاعف من الازدواجية بين أقلية تستفيد من المداخيل الرأسمالية وغالبية تعتمد على مداخيل غير مستقرة.

استمرّ تدهور الأجور في الاقتصاد اللبناني في العقود التي تلت الحرب الأهلية. ووفقاً لشربل نحاس الذي عُني بهذه القضية منذ توليه وزارة العمل في العام 2011، تظهر بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نمواً محدوداً في الأعمال المأجورة، وعجزاً عن استيعاب العمالة المؤهلة، وقد انخفضت الحصة الإجمالية للأجور من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بالاقتصادات المتقدّمة، حيث تتجاوز هذه النسبة غالباً الثلثين. وفيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ظل متوسط الأجور على حاله وتراجعت القوة الشرائية للبنانيين. وفي الوقت نفسه، دمج الاقتصاد قوة عاملة أجنبية وفيرة ومنخفضة التكلفة، خصوصاً في قطاعات مثل البناء أو المطاعم. وقد أدّت هذه الظاهرة إلى زيادة الضغط على أجور العمّال المحلّيين، وحدّت من القدرة التفاوضية للنقابات التي كانت ضعيفة أصلاً منذ سبعينيات القرن الماضي.

فاقمت هذه الظاهرة من مستويات التفاوت واللامساواة، فالاقتصاد الذي تمثل الأجور فيه حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي تلقائياً إلى تركّز الدخل في أيدي أصحاب رؤوس الأموال. وتتمثّل أزمة الحالة اللبنانية في أن الحصّة المتزايدة من دخل رأس المال في الناتج المحلي الإجمالي (في مقابل دخل العمل) ليست نتاج رأس المال الإنتاجي، بل هي نتاج الإيجارات المالية والعقارية، وهذا ما يفسِّر تزايد حصة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي التي تراوحت بين عامي 1990 و2000 بين 8% و9%. وقد بلغت حصة المصارف الخاصة في الضريبة على الأرباح 24% في العام 1998، وبلغت حصّتها من إجمالي الأرباح المعلنة للشركات 51%، في حين أن المصارف لا تمثل سوى 0.9% من الشركات التي قدّمت إقراراً إلى وزارة المالية. ويؤدي ذلك إلى تراكم غير متناسب للثروة، كما ظهر بالفعل من خلال تركيز ثلثي القروض المصرفية في أيدي أغنى 5% في نهاية العام 1974، وفقاً لتوفيق كسبار. ولاحقاً بعد عقود، جاءت الأرقام المؤشرة على تركّز الودائع المصرفية لتؤكد ذلك: ففي العام 2019، كانت أقل من 1% من الحسابات تمتلك أكثر من 50% من إجمالي الودائع.

تفاقمت أوجه اللامساواة في لبنان بشكل كبير منذ الأزمة الاقتصادية في العام 2019، وتغذّت من ديناميتين رئيستين: انخفاض قيمة العملة وبروز القطاع غير الرسمي. أدّت الأزمة إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية، التي خسرت أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي. وقد أثّر هذا الانخفاض بشدّة على الموظّفين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلّية، ولا سيّما موظّفي القطاع العام. وفي العام 2023، فقدت رواتب القطاع العام ما يصل إلى 80% من قيمتها الحقيقية مقارنة بالعام 2019. وقد أجريت لاحقاً من خلال قوانين الموازنة بعض التعديلات في محاولة للتعويض جزئياً عن هذا الانهيار، لكنها اتخذت شكل ترقيع غير قانوني ضاعف الرواتب، ولكن من دون التأثير على الراتب الأساسي لموظّفي القطاع العام.

شهد القطاع الخاص من جهته فوارق متزايدة: ففي حين تمكّنت بعض الشركات من دفع أجور موظّفيها بالعملات الأجنبية (الدولار)، وبالتالي ضمان قوة شرائية لا بأس بها، ظلت غالبية العمّال تحصل على أجورها بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها. وتباينت التعديلات التي أُجريت لاحقاً، على أساس ما يعادلها بالدولار، بشكل كبير حسب القطاع، فاستفادت تحديداً الأجور في القطاعات ذات المداخيل بالعملة الأجنبية. لكن هذه التعديلات - حيثما حدثت - جرت خارج أي إطار تنظيمي أو قانوني، إذ بقي الحد الأدنى للأجور بالليرة اللبنانية من دون تغيير.

ولم تؤدِ هذه الازدواجية إلى اتساع الفجوات بين موظّفي القطاع الخاص وموظّفي القطاع العام فحسب، بل أيضاً بين موظّفي القطاع الخاص أنفسهم، وفقاً لسياسة الرواتب التي يتبعها صاحب العمل. وقد جاء نظام الأجور المزدوج الذي جمع بين الليرة اللبنانية والدولار في صالح الفئات القادرة على الوصول بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العملات الأجنبية، في حين شهد العمّال الذين يعتمدون على العملة المحلية انهيار قوتهم الشرائية، ونجم عن ذلك اتساع فجوة الثروة.

أدّى الانهيار الاقتصادي أيضاً إلى تضخيم سوق العمل غير الرسمي. ووفقاً للبنك الدولي، كان أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني مرتبطاً بالعمل غير الرسمي في العام 2021، إذ لا يستفيد العمّال من الحماية الاجتماعية أو أي إطار قانوني يمكنهم من التفاوض على ظروف عمل لائقة. ويشمل ذلك نسبة كبيرة من العمّال الوافدين، وخصوصاً السوريين، الذين تختلف مهاراتهم في التفاوض باختلاف القطاع. فوضعهم في الزراعة، على سبيل المثال، أفضل نسبياً منه في قطاعات مثل السياحة.

جاء اتساع رقعة العمل غير الرسمي كنتيجة مباشرة لعدم قدرة الاقتصاد الرسمي على استيعاب اليد العاملة. أغلقت الكثير من الشركات، التي لم تتمكّن من النجاة من الأزمة، نشاطها أو قلّصته، ما دفع آلاف العمّال إلى وظائف غير مستقرة وغير مصرّح عنها. ولم يؤدِ هذا الوضع إلى انخفاض دخل جزء كبير من السكّان فحسب، ولكنه فاقم أيضاً من حجم التفاوت من خلال اتساع الفجوة بين الموظّفين في عمل نظامي، وهم غالباً يتقاضون أجوراً أفضل، وأولئك الذين يعيشون في ظروف هشّة وغير مستقرّة. فضلاً عن أن الطابع غير الرسمي يضعف آليات إعادة التوزيع. فقد انهارت المساهمات الاجتماعية والضريبية، التي تعتمد إلى حدّ كبير على دخل الموظّفين الرسميين، الأمر الذي أدّى إلى تقويض قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة الأساسية.

ويجتمع انخفاض قيمة العملة وتوسّع النشاط غير الرسمي في دوّامة لا تنتهي من اللامساواة، ليجد العمّال الأكثر ضعفاً أنفسهم عالقين في حلقة مُفرغة، إذ تمنعهم خسارة القوة الشرائية وغياب الحماية الاجتماعية من تحسين ظروفهم المعيشية. وفي الوقت نفسه، يتعزّز موقف الشركات والأفراد الذين يتمتعون بامتياز الوصول إلى العملات الأجنبية والفرص الرسمية، ما يؤدّي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع اللبناني.

السياسات المالية والنقدية التنازلية

على مدى عقود، أدّت السياسات العامة في لبنان، من خلال أدواتها المالية والميزانية والنقدية، إلى تضخيم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بدلاً من تقليصها. وتستند هذه الدينامية إلى خيارات تنازلية6 بنيوياً تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية في العام 2019.

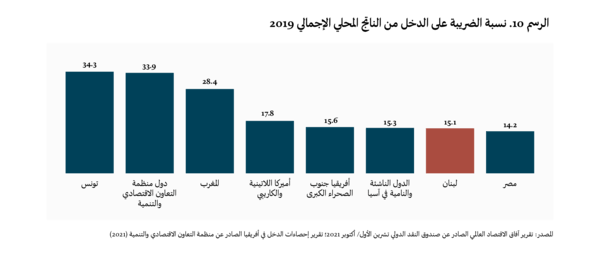

انخفاض الإيرادات الضريبية

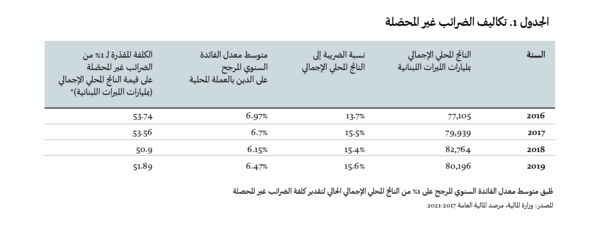

سجّل لبنان طوال سنين مستوى منخفضاً في نسبة الإيرادات الضريبية من إجمالي الناتج المحلي. قبل أزمة العام 2019، كانت الإيرادات الضريبية تشكّل قرابة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط مقارنة بالدول متوسطة الدخل (20-25%). كما انخفض معدّل الاقتطاعات الإلزامية إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 ليرتفع إلى نحو 13% في العام 2023. ولو أن هذه الزيادة ربما قلّصت الفجوة بين الإيرادات والنفقات، ولكن التحسّن يظل مُصطنعاً، ولا يمكن تفسيره إلا بتعليق دفع الفوائد المترتبة على الديون بالعملات الأجنبية، وتجميد سلم رواتب موظفي القطاع العام، وتراكم المتأخرات.

تشير دراسة أجرتها مؤسّسة Financially Wise إلى أن تكلفة القصور في تحصيل الضرائب باهظة، ووفقاً لهذه الدراسة، كان بإمكان لبنان توفير مليارات الدولارات من الفوائد على ديونه وتقليص اللامساواة عبر الأجيال لو أنه زاد حصة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي ولو بنقطة واحدة.

نظام ضريبي تنازلي

يعود هذا المستوى المنخفض في تحصيل الضرائب إلى نظام ضريبي يعتمد بشكل كبير على الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية التي مثلت 56% من إجمالي الإيرادات الضريبية في العام 2015، أو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب دراسة نشرتها مبادرة الإصلاح العربي. وعلى الرغم من سهولة تحصيل هذه الضرائب، إلا أنها تنازلية بشكل مفرط. وعلى الرغم من أنها لا تشمل ضروريات أساسية (الغذاء الأساسي، والصحة، والتعليم، وما إلى ذلك)، إلا أنها تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض، وتفاقم من مستويات اللامساواة.

بموازاة ذلك، تظل الضرائب المباشرة محدودة وغير تصاعدية بما يكفي، ولم تساهم في العام 2015 إلا بنحو 11% فقط من الإيرادات الضريبية. يتم فرض الضرائب على دخل العمل والإيجارات بشكل تصاعدي، فيما تخضع المصادر الأخرى، مثل الفوائد وأرباح الأسهم ورأس المال، لمعدلات ثابتة منخفضة تتراوح بين 10 و15%. ويسمح هذا التقسيم للضرائب بحسب نوع الدخل للأفراد متعدّدي مصادر الدخل بالتهرّب من معدّلات ضريبية أعلى، على عكس الأنظمة التصاعدية المتكاملة المعمول بها في بلدان مماثلة، والتي تجمع إيرادات أكثر بواقع مرتين إلى 3 مرات.

تعتمد ضريبة الدخل معدّلات تصاعدية جدّ محدودة لا تتجاوز نسبتها 25%، ويعاني تطبيقها من شوائب عدّة. على سبيل المثال، تستفيد الشركات الكبيرة والأثرياء من ثغرات ضريبية كبيرة، ولا سيما من خلال الإعفاءات أو التحايل على النظام بفضل قانون السرّية المصرفية. إلى ذلك، فإن غياب الضرائب المعقولة على الثروة أو الضرائب الكبيرة على الميراث يحدّ من إعادة توزيع الدخل والثروة. ولو كان لبنان فرض مثلاً في العام 2010 ضريبة صافية على الثروة بمعدل 2% فقط، لكان جمع ما يزيد عن 12 مليار دولار، أي أكثر من الأموال التي وعد بها مؤتمر سيدر الذي عُقِد في باريس في العام 2018 (والتي لم يتم صرفها حتى الآن). تتراوح الضرائب التصاعدية على الميراث بين 3% و45%، وفقاً لصلة القرابة والقيمة المنقولة، ولكن عائدها يظل هامشياً ولا يتخطى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمثل، فإن الضريبة المقطوعة البالغة 5% على المعاملات العقارية ثابتة، ما يزيد من تنازلية الضرائب على رأس المال، فضلاً عن حقيقة أنه على الرغم من انخفاض نسبة الضريبة على الدخل من رؤوس الأموال المنقولة المودعة في الخارج والبالغة 10%، لم يدفع اللبنانيون المكلفون هذه الضريبة قط مستفيدين من قانون السرية المصرفية. وقد أدّى تراخي الحكومة اللبنانية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات إلى الحؤول دون تصحيح هذا الوضع الشاذ.

تخصيص تنازلي للنفقات

تفاقمت الطبيعة التنازلية للموازنة اللبنانية على مدى سنوات جرّاء طبيعة توزيع المخصّصات، إذ تم توزيع غالبية الموارد على بندين أساسيين في الموازنة، هما خدمة الدين ورواتب وأجور العاملين في القطاع العام.

ومع تجاوز الدين 150% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، شكّلت خدمة الدين (بمعدلات مرتفعة) الحصة الأكبر من الإنفاق العام. وقد صبّت في جيوب المصارف وكبار المودعين، وهم حاملو سندات الدين العام الرئيسيون، وهو ما قلب دائرة إعادة التوزيع المالي رأساً على عقب، إذ فُرضت الضرائب على الأكثر حرماناً لتمويل الأكثر حظوةً.

وتشكّل الحصة الغالبة للأجور والرواتب في الإنفاق العام عاملاً آخر من عوامل تعميق مستويات اللامساواة، ليس بسبب حجم هذه النفقات ولكن بسبب طبيعتها: فقد ساعدت من ناحية وعلى مدى سنوات في حماية شبكات الزبائنية7، ولم تطل الموظّفين القادرين على إصلاح الدولة، وساهمت من جانب آخر في اختلال توازن الخدمات الأمنية - لا سيما في قوى الأمن والجيش - ما أدّى إلى زيادة البطالة المُقنّعة وحدوث تشوهات كبيرة في سوق العمل.

النقص المزمن في مخصّصات الإنفاق الاجتماعي

بشكل عام، أثر انخفاض مستوى الإيرادات الضريبية بشكل مباشر على خيارات موازنة الدولة، ما أدّى إلى نقص مُزمن في المخصّصات المرصودة للخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية. ووفقاً لمؤشر الالتزام بالحدّ من انعدام المساواة الصادر عن منظمة «أوكسفام»، يحتل لبنان بين الدول المرتبة 105 من 158 على صعيد الإنفاق العام، في دلالة واضحة على الأثر المحدود للاستثمار العام في قطاعات التعليم والصحّة والحماية الاجتماعية في ردم هوة اللامساواة.

وعلى الرغم من تنوّع النظم الاجتماعية القائمة، لا تزال الكثير من الفئات الضعيفة مستبعدة باستمرار من الإنفاق على الحماية الاجتماعية. ففي العام 2019، تم تخصيص 22% من إجمالي الموازنة للحماية الاجتماعية. إلا أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الفئات السكانية الأكثر ضعفاً تستفيد بشكل محدود من هذه الخدمات، وفقاً لدراسة عن اللامساواة أجرتها منظمة «أوكسفام» والجامعة الأميركية في بيروت. وتموّل هذه النسبة بنوداً مختلفة تشمل مستحقّات نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية، والاستحقاقات العائلية، وحماية حقوق المرأة وغيرها من أشكال المساعدة. ومع ذلك، فإن هذه المزايا تفيد بصورة رئيسة موظّفي القطاع العام والشركات الخاصة النظامية. وفي الوقت نفسه، غالباً ما يتم استبعاد الفئات المهمّشة بسبب قوانين العمل المشدّدة والسياسات الاجتماعية غير العادلة.

يُخصّص جزء من الموازنة لبرامج غبّ الطلب تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية ولأكثر من 200 مركز للتنمية الاجتماعية منتشر في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، تعتمد هذه البرامج إلى حد كبير على التمويل الخارجي، كما تعاني هذه المراكز من نقص حادّ في الموارد. وتموّل بقية الموازنة المخصّصة للحماية الاجتماعية تحديداً التغطية الصحية، وإجازة الأمومة، وتعويضات نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية والاستحقاقات العائلية لموظّفي القطاع الرسمي، مستثنية العاطلين عن العمل والعمّال غير الرسميين (غير المهرة، أو العمّال الموسميين أو الزراعيين)، فضلاً عن غير اللبنانيين، بما في ذلك العمّال المهاجرين. ولا يوجد في لبنان نظام لتعويضات أو إعانات البطالة ولا خطّة تقاعد شاملة تشمل كبار السن. يستفيد من مستحقّات نهاية الخدمة المسجّلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وموظّفو القطاع العام، في حين تقدّم بعض المهن الحرة، مثل الأطباء أو المهندسين، خطط تقاعد خاصة.

منذ أزمة العام 2019، أفلست جميع هذه الأنظمة، وهي أصلاً غير عادلة، وبالكاد تكفي معظم إيرادات الدولة لتمويل رواتب موظّفي القطاع العام، بلا أي أساس منطقي يسائل كفاءة الخدمات العامة وأهمّيتها، وفي ظل هيمنة ثقافة الزبائنية. على سبيل المثال، في قطاع التعليم، دخل المانحون في مواجهة مع السلطات من أجل ضمان تمويل الدولة اللبنانية جزئياً البرامج التي تهدف إلى تأمين استدامة المدارس الرسمية عبر قيام الدولة بتسديد رواتب المعلمين.

سياسة نقدية شرسة

شكّلت سياسة سعر الصرف الثابت التي اعتمدها مصرف لبنان عاملاً رئيساً في تفاقم اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية. من خلال الحفاظ على سعر صرف الدولار الأميركي عند 1,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، سمح مصرف لبنان بدعم الواردات، ولا سيما السلع الاستهلاكية والوقود، واستفادت من ذلك بشكل غير متناسب الطبقات المتوسطة والعليا التي تستهلك أكثر من الطبقات الفقيرة. كما أدّت هذه السياسة إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري وتعميق التبعية المالية للاقتصاد اللبناني. وعلى الرغم من أن هذا الخلل لم يكن ظاهراً لسنوات، إلا أنه انفجر في نهاية المطاف، دافعاً بالبلاد إلى دوامة من تدهور قيمة العملة والتضخّم المفرط.

أمّا على مستوى الاقتصاد الجزئي، فقد أدّى التثبيت المقصود لسعر الصرف إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات اللبنانية جرّاء ارتفاع أسعار الواردات. ولم تتمكّن هذه الشركات من تعديل أسعارها في ظل غياب المرونة النقدية، ما ساهم في بقاء الأجور على حالها.

رسّخت السياسات النقدية اللبنانية نموذجاً اقتصادياً ريعياً على حساب الاقتصاد الإنتاجي. وطوال عقود، حافظ المصرف المركزي على أسعار فائدة جذّابة على الودائع بالعملات الأجنبية، ما أدّى إلى ضخّ رؤوس الأموال في المصارف بدلاً من استثمارها في مشاريع إنتاجية. سمح هذا النموذج لأقل من 1% من الحسابات المصرفية بالاستحواذ على أكثر من 50% من الودائع، وذلك بسبب التأثير المتسارع للعوائد على الحسابات لأجل. وكانت الضرائب المفروضة على الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات ضئيلة أو معدومة، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم اللامساواة في الدخل.

بلغ هذا النظام أوجه مع «الهندسات المالية» لمصرف لبنان التي غذّت ثروات المصارف المحلّية ومساهميها وكبار المودعين، فيما ازدادت بسببها خسائر النظام المالي. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، كان لا يزال من الممكن في العام 2017 تغطية 100% من الودائع في المصارف اللبنانية. إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى 60% حين منعت السلطات تنفيذ خطّة إعادة هيكلة القطاع المالي والمالية العامة في العام 2020، إذ لم تعد تتجاوز الآن 15 إلى 20%.

وكان للخيارات التي انتهجتها السياسة النقدية في مرحلة ما بعد العام 2019 آثار سلبية أكثر من تلك التي شهدتها العقود السابقة. وقد أدّى عدم التدخل المتعمّد للدولة في الوقت المناسب إلى خفض قيمة العملة والتضخّم المفرط، وهما بمثابة الضريبة الأكثر تنازلية على أي مجتمع. وتجاوز متوسط مستوى الزيادات في الأسعار 200% قبل أن ينخفض إلى أقل من 100% في العام 2024.

ربما يكون الحفاظ على تثبيت سعر العملة قد دعم فئات اجتماعية معينة، ولكن جاء ذلك على حساب الغالبية. من جانب آخر، أتاح استخدام منصة «صيرفة» تمويل طبقات اجتماعية معينة، ولكن مرة أخرى، كانت التحويلات غير عادلة إلى حد كبير. وبدلاً من توزيع الخسائر على نحو يحترم هرمية الدائنين وضرورة حماية فئات معيّنة من المودعين، جرت عمليات تحويل ضخمة للثروات. وكان المساهمون في المصارف أكبر المستفيدين منها، وبعض المودعين الذين تمكّنوا في غياب الرقابة على رؤوس الأموال من الوصول إلى الأموال المتبقية وتحويلها إلى الخارج، في حين استغل آخرون إمكانية سداد قروضهم قبل استحقاقها بخصم كبير. وبلغت قيمة هذه التحويلات عشرات مليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.

تشوّهات كبيرة جراء تجاوز الدخل المتاح الناتج المحلي الإجمالي

من خصوصيات لبنان تجاوز دخله الوطني المتاح ناتجه المحلي الإجمالي بكثير، وذلك نتيجة التدفقات المالية الضخمة من المغتربين، ولكن أيضاً بسبب أنواع أخرى من التحويلات غير المتبادلة، مثل المساعدات الإنسانية. مثلت التحويلات المالية من المغتربين نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تتضاعف إلى 30% منذ انهيار الدخل الوطني. وتعد هذه التحويلات ضرورية للكثير من الأسر، ليس لدعم استهلاكها فحسب، ولكن أيضاً لتسهيل حصولها على السكن والتعليم والصحة. تعمل هذه الأموال على تغذية عملية إعادة توزيع ضخمة تؤدّي إلى تضخيم الدخل الظاهري للأسر، بطريقة غير متكافئة، وتنتهي في آخر المطاف بتمويل عجز الحساب الجاري، مع كل التداعيات المعروفة على مستوى اختلال توازن الاقتصاد الكلي.

وبالإضافة إلى هذه التحويلات غير المتبادلة، يعود جزء كبير جداً من الطلب الداخلي إلى المغتربين الذين يركّزون بشكل أساسي على قطاعي السياحة والعقارات، ما يخلق تركّزاً للاستثمارات في هذين القطاعين. وبالتالي يتمّ تخصيص رأس المال المتاح للقطاعات التي لا تخضع للمنافسة الخارجية، ما يضعف القدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد. وقد تم توثيق الظاهرة المعروفة باسم المرض الهولندي على نطاق واسع، وهو أحد العوامل الرئيسة في زيادة اللامساواة في لبنان منذ عقود. وقد تضاعف منذ الأزمة بسبب تزايد ثقل التحويلات والطلب الخارجي مقارنة بحجم الاقتصاد.

4. خاتمة

تسلّط مسألة اللامساواة في لبنان الضوء على ما أثبته الكثير من المحلّلين بالفعل فيما يتعلق بآثار «رأسمالية المحاسيب»8، والأنظمة «الكلبتوقراطية» وعواقب سياساتها الاقتصادية على إعادة التوزيع. وتقوم الزبائنية اللبنانية على شبكات معقّدة من تبادل الخدمات بين النخب السياسية والمجتمعية والاقتصادية والمالية، وهي تحافظ على ديناميات يعود تاريخها إلى السلطنة العثمانية، والزعماء المحلّيين الذين استغلّوا علاقاتهم من أجل توزيع الامتيازات وتعزيز سيطرتهم على قواعدهم. وقد تمأسس هذا النظام على مرّ العقود، في إطار النموذج السياسي الطائفي، وبات المجتمع في لبنان مشرذم بين مجموعات منعزلة يتحكم بكل منها زعيم له موارده الخاصة.

وتختلف أنواع الريوع، من المساعدات الخيرية، إلى التمويل السياسي، مروراً بهيكلة الاحتكارات التجارية. والتنافس على الوصول إلى مصادر التمويل هذه هو الذي يحدّد بنية المجتمع، مع عواقب وخيمة على الظروف المعيشية. لطالما كانت الدولة، باعتبارها جهة اقتصادية فاعلة، أداة مهمّة لإعادة التوزيع، ومع انخفاض حيّزها الاقتصادي منذ العام 2019 (بالكاد 10% من الناتج المحلي الإجمالي)، أصبحت في أحسن الأحوال مصدراً للدخل مثلها مثل أي مصدر آخر. وما زلنا بعيدين جداً من وضع الثروة والمداخيل الوطنية في خدمة المصلحة العامة. سوف يحتاج لبنان إلى ثورة سياسية حقيقية لتحديد ماهية هذه المصلحة العامة، فضلاً عن إرساء أسس دولة الرفاهية التي أصبح مفهومها ذاته موضع تساؤل في الدول المتقدّمة.

المصادر

مبادرة الإصلاح العربية، ما هي السياسات الضريبية التي ينبغي اعتمادها في لبنان؟ دروس من الماضي لمواجهة تحديات المستقبل، https://www.arab-reform.net/publication/which-tax-policies-for-lebanon-lessons-from-the-past-for-a-challenging-future/

ليديا أسود، إعادة التفكير في المعجزة الاقتصادية اللبنانية: التركّز الشديد للدخل والثروة في لبنان، 2005-2014، https://ideas.repec.org/a/eee/deveco/v161y2023ics0304387822001456.html

توفيق كسبار، الاقتصاد السياسي في لبنان 1948-2002: حدود الحرية الاقتصادية، لايدن: دار بريل للنشر، 2003.

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، انعدام المساواة في لبنان، موجز سياسات، 12 كانون الثاني/يناير 2021، https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2020-20/20210112_inequality_in_lebanon_english.pdf.

البنك الدولي، «لبنان: ارتفاع معدل الفقر أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% تحت وطأة أزمة مستمرة»، https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/05/23/lebanon-poverty-more-than-triples-over-the-last-decade-reaching-44-under-a-protracted-crisis.

يونيسف، «لبنان: مراجعة لإنفاق الموازنة»، ملخص سياسات، https://www.unicef.org/lebanon/media/7296/file/Budget%20review%20policy%20Brief%20EN.pdf

لبنان بين وهم مالي ووهم نقدي، شربل نحاس، Revue économie financière، تشرين الأول/أكتوبر 2019، https://shs.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2019-4-page-185?lang=fr.

- 1

اللامساواة: تشير اللامساواة إلى التفاوت في توزيع الموارد الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، سواء في ما يتعلّق بالدخل أو الوصول إلى التعليم أو الصحّة أو حتى الفرص المهنية. وغالباً ما تُقاس اللامساواة الاقتصادية من خلال عدد من المؤشرات من ضمنها على سبيل المثال مُعامل جيني. يشكل الحدّ من اللامساواة تحدّياً كبيراً في وجه العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة.

- 2

الكليبتوقراطية: نظام يستغل فيه الممسكون بزمام السلطة الموارد العامة لمراكمة الثروات الشخصية، غالباً من خلال الفساد والاختلاس.

- 3

البلوتوقراطية: نظام سياسي يمسك فيه الأثرياء بزمام السلطة، ويؤثرون في القرارات على أساس مصالحهم الاقتصادية.

- 4

دوائر توزيع الدخل: تحدّد دوائر توزيع الدخل الآليات التي يتم من خلالها توزيع الثروة المنتَجة في الاقتصاد بين مختلف الجهات الاقتصادية الفاعلة، من أسر وشركات وإدارات عامة. تشمل هذه الدوائر الدخل الأولي (الأجور والأرباح والريوع) بالإضافة إلى الدخل الثانوي من التحويلات الاجتماعية والمالية (الاستحقاقات والإعانات والضرائب). وتؤثّر كفاءة هذه الدوائر بشكل مباشر على مستوى اللامساواة الاقتصادية.

- 5

معامل جيني: معامل جيني هو مؤشّر إحصائي يقيس مستوى اللامساواة في توزيع الدخل أو الثروة بين السكّان، وتتراوح قيمته بين صفر (مساواة كاملة: يحصل جميع الأفراد على الدخل نفسه) و1 (لامساواة مطلقة: يملك فرد واحد كل الدخل). وكلّما ارتفع المعامل زادت اللامساواة في المجتمع.

- 6

الضريبة التنازلية والضريبة التصاعدية: تشير الضريبة التصاعدية أو الضريبة التنازلية إلى مستوى مساهمة دافعي الضرائب على أساس دخلهم أو ثرواتهم، وهي تؤثر على اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية. تشير الضريبة التصاعدية إلى تزايد معدل الضريبة مع ارتفاع الدخل، ما يجعل مساهمة الأغنياء أعلى بهدف الحدّ من اللامساواة، على سبيل المثال، ضريبة الدخل على الشطور. وفي الضريبة التنازلية، يتحمّل الأشخاص ذوو الدخل المنخفض عبئاً أعلى نسبياً من الأغنياء، مثلاً الضرائب الثابتة وأبرزها ضريبة القيمة المضافة.

- 7

الزبائنية: ممارسة يقوم من خلالها القادة السياسيون بإغداق المكاسب أو تقديم الخدمات المادية مقابل الدعم السياسي، ما يؤدّي إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية.

- 8

رأسمالية المحسوبيات: شكل من أشكال الرأسمالية، حيث تؤدي العلاقات المميزة بين الشركات والدولة إلى تشويه المنافسة الحرة وتفضيل بعض الجهات الاقتصادية عبر منحها، دون غيرها، الإعانات أو الاحتكارات أو العقود العامة.